أدخل كلمة أو عبارة بأي لغة 👆

اللغة:

ترجمة وتحليل الكلمات عن طريق الذكاء الاصطناعي ChatGPT

في هذه الصفحة يمكنك الحصول على تحليل مفصل لكلمة أو عبارة باستخدام أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة اليوم:

- كيف يتم استخدام الكلمة في اللغة

- تردد الكلمة

- ما إذا كانت الكلمة تستخدم في كثير من الأحيان في اللغة المنطوقة أو المكتوبة

- خيارات الترجمة إلى الروسية أو الإسبانية، على التوالي

- أمثلة على استخدام الكلمة (عدة عبارات مع الترجمة)

- أصل الكلمة

%ما هو (من)٪ 1 - تعريف

ФАМИЛИЯ - RUSSO

Руссо (футболист)

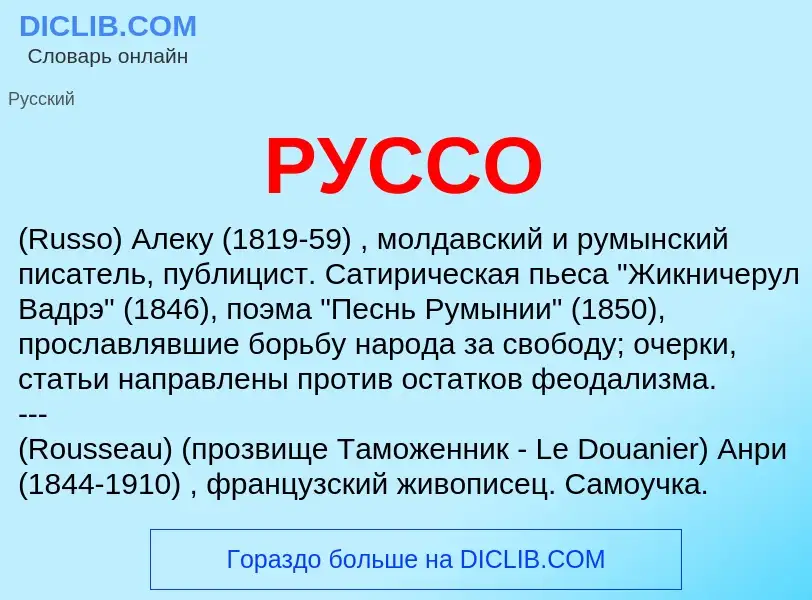

РУССО

(Russo) Алеку (1819-59) , молдавский и румынский писатель, публицист. Сатирическая пьеса "Жикничерул Вадрэ" (1846), поэма "Песнь Румынии" (1850), прославлявшие борьбу народа за свободу; очерки, статьи направлены против остатков феодализма.

---

(Rousseau) (прозвище Таможенник - Le Douanier) Анри (1844-1910) , французский живописец. Самоучка. Представитель примитивизма. Фантастические пейзажи, жанровые сцены, портреты отличаются наивностью мировосприятия.

---

(Russo) Винченцио (1770-99) , итальянский просветитель; деятель Партенопейской республики (член законодательной комиссии). Казнен после ее падения.

---

(Rousseau) Жан Жак (1712-78) , французский писатель и философ. Представитель сентиментализма. С позиций деизма осуждал официальную церковь и религиозную нетерпимость. В сочинениях "Рассуждение о начале и основаниях неравенства..." (1755), "Об общественном договоре" (1762) и др. Руссо выступал против социального неравенства, деспотизма королевской власти. Руссо идеализировал естественное состояние всеобщего равенства и свободы людей, разрушенное введением частной собственности. Государство, по Руссо, может возникнуть только в результате договора свободных людей (см. Общественный договор). Эстетические и педагогические взгляды Руссо выражены в романе-трактате "Эмиль, или О воспитании" (1762). Роман в письмах "Юлия, или Новая Элоиза" (1761), а также "Исповедь" (издание 1782-89), ставящие в центр повествования "частную", духовную жизнь, способствовали становлению психологизма в европейской литературе. "Пигмалион" (издание 1771) - ранний образец мелодрамы. Идеи Руссо (культ природы и естественности, критика городской культуры и цивилизации, искажающих изначально непорочного человека, предпочтение сердца разуму) оказали влияние на общественную мысль и литературу многих стран.РУССО (Rousseau) Жан Жак (28 июня 1712, Женева - 2 июля 1778, Эрменонвиль), французский мыслитель и писатель эпохи Просвещения.ДетствоМать Руссо, урожденная Сюзанна Бернар, внучка женевского пастора, умерла через несколько дней после рождения Жан-Жака, а отец - часовщик Изак Руссо - в 1722 был вынужден уехать из Женевы. 1723-24 Руссо провел в протестантском пансионе Ламберсье в местечке Боссе близ французской границы. По возвращении в Женеву он некоторое время готовился стать судебным канцеляристом, а с 1725 учился ремеслу гравера. Не стерпев тирании хозяина, юный Руссо в 1728 покинул родной город. Мадам де ВарансВ Савойе он познакомился с Луизой-Элеонорой де Варанс, оказавшей значительное влияние на всю его последующую жизнь. Привлекательная 28-летняя вдова из старинного дворянского рода, новообращенная католичка, она пользовалась покровительством церкви и герцога Виктора-Амедея Савойского, ставшего в 1720 королем Сардинии. Поддавшись влиянию этой дамы, Руссо отправился в Турин в обитель Святого Духа. Здесь он принял католичество, утратив тем самым женевское гражданство.В 1729 Руссо поселился в Аннеси у мадам де Варанс, которая решила продолжить его образование. Она побудила его поступить в семинарию, а затем в хоровое училище. В 1730 Руссо возобновил свои странствия, однако в 1732 вновь вернулся к мадам де Варанс, на сей раз в Шамбери, и стал одним из ее любовников. Их связь, продолжавшаяся до 1739, открыла Руссо путь в новый, прежде недоступный мир. Отношения с мадам де Варанс и посещавшими ее дом людьми улучшили его манеры, привили вкус к интеллектуальному общению. Благодаря своей покровительнице он получил в 1740 место гувернера в доме лионского судьи Жана Бонно де Мабли, старшего брата известных философов-просветителей Мабли и Кондильяка. Хотя воспитателя детей Мабли из Руссо не вышло, приобретенные связи помогли ему по приезде в Париж. Руссо в ПарижеВ 1742 Руссо переселился в столицу Франции. Здесь он намеревался добиться успеха благодаря предлагаемой им реформе нотной записи, заключавшейся в отмене транспонировки и ключей. Руссо выступил с докладом на заседании королевской Академии наук, а затем апеллировал к публике, издав "Диссертацию о современной музыке" (1743). К этому времени относится и его встреча с Дидро, в котором он сразу распознал светлый, чуждый мелочности ум, склонный к серьезным и независимым философским раздумьям. В 1743 Руссо получил назначение на должность секретаря французского посла в Венеции графа де Монтегю, однако, не ужившись с ним, вскоре вернулся в Париж (1744). В 1745 он познакомился с Терезой Левассер, простой и многострадальной женщиной, ставшей спутницей его жизни. Считая, что он не в состоянии воспитывать своих детей (их было пятеро), Руссо отдавал их в воспитательный дом. "Энциклопедия"В конце 1749 Дидро привлек Руссо к работе над "Энциклопедией", для которой тот написал 390 статей, прежде всего, по теории музыки. Репутация Руссо как музыканта возросла после его комической оперы "Сельский колдун", поставленной при дворе в 1752 и в парижской опере в 1753. В 1749 Руссо принял участие в конкурсе на тему "Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?", организованном Дижонской Академией. В "Рассуждениях о науках и искусствах" (1750) Руссо впервые сформулировал главную тему своей социальной философии - конфликт между современным обществом и человеческой природой. Он утверждал, что хорошие манеры не исключают расчетливого эгоизма, а науки и искусства удовлетворяют не коренные потребности людей, но их гордыню и тщеславие. Руссо поставил вопрос о тяжкой цене прогресса, считая, что последний ведет к дегуманизации человеческих отношений. Работа принесла ему победу на конкурсе, а также широкую известность. В 1754 на второй конкурс Дижонской Академии Руссо представил "Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми" (1755). В нем он противопоставил т. н. первоначальное естественное равенство неравенству искусственному (социальному).Конфликт с энциклопедистамиВ 1750-х гг. Руссо все более отдалялся от парижских литературных салонов. В 1754 он побывал в Женеве, где вновь стал кальвинистом и восстановил себя в гражданских правах. По возвращении во Францию Руссо избрал уединенный образ жизни. 1756-62 он провел в сельской местности близ Монморанси (под Парижем), сначала в павильоне, отведенном ему мадам д'Эпине (подругой Фридриха Мельхиора Гримма, автора знаменитой "Литературной корреспонденции", с которым Руссо близко сошелся еще в 1749), затем в загородном доме маршала де Люксембурга. Однако отношения Руссо с Дидро и Гриммом постепенно охлаждались. В пьесе "Побочный сын" (1757) Дидро высмеял отшельников, а Руссо воспринял это как личное оскорбление. Затем Руссо воспылал страстью к невестке мадам д'Эпине, графине Софи д'Удето, которая была любовницей Жана-Франсуа де Сен-Ламбера, энциклопедиста, близкого друга Дидро и Гримма. Друзья сочли поведение Руссо недостойным, сам он не считал себя виновным. Преклонение перед мадам д'Удето вдохновило его на "Новую Элоизу" (1761), шедевр сентиментализма, роман о трагической любви, воспевавший искренность в человеческих отношениях и счастье простой сельской жизни. Нараставшее расхождение Руссо с энциклопедистами объяснялось не только обстоятельствами личной жизни, но и различиями в их философских взглядах. В "Письме к Д'Аламберу о спектаклях" (1758) Руссо утверждал, что атеизм и добродетель несовместимы. Вызвав возмущение многих, в том числе Дидро и Вольтера, он поддержал критиков статьи "Женева", опубликованной Д'Аламбером за год перед этим в 7 томе "Энциклопедии".Теория нравственных чувствВ педагогическом романе "Эмиль или о Воспитании" (1762) Руссо обрушился на современную систему воспитания, упрекая ее за недостаток внимания к внутреннему миру человека, пренебрежение к его естественным потребностям. В форме философского романа Руссо изложил теорию врожденных нравственных чувств, главным из которых он считал внутреннее сознание добра. Задачей воспитания он провозгласил защиту нравственных чувств от разлагающего влияния общества."Общественный договор"Между тем, именно общество оказалось в центре внимания самой известной работы Руссо - "Об общественном договоре, или Принципы политического права" (1762). Заключая общественный договор, люди поступаются частью своих суверенных естественных прав в пользу государственной власти, охраняющей их свободу, равенство, социальную справедливость и выражающей, тем самым, их общую волю. Последняя не тождественна воле большинства, которая может противоречить подлинным интересам общества. Если государство перестает следовать общей воле и выполнять свои моральные обязательства, оно утрачивает нравственную основу своего существования. Обеспечение этой нравственной опоры власти Руссо возлагал на т. н. гражданскую религию, призванную объединить граждан на основе веры в Бога, в бессмертие души, в неотвратимость наказания порока и торжества добродетели. Таким образом, философия Руссо была достаточно далека от деизма и материализма многих его прежних друзей. Последние годыПроповедь Руссо была встречена одинаково враждебно в самых различных кругах. "Эмиль" был осужден Парижским парламентом (1762), автор был вынужден бежать из Франции. В Женеве были сожжены и "Эмиль" и "Общественный договор", а Руссо был объявлен вне закона. В 1762-67 он скитался вначале по Швейцарии, затем оказался в Англии. В 1770, достигнув европейской известности, Руссо вернулся в Париж, где ему уже ничто не угрожало. Там он завершил работу над "Исповедью" (1782-1789). Обуреваемый манией преследования, Руссо удалился в Эрменонвиль под Санлисом, где провел последние месяцы своей жизни на попечении маркиза де Жирардена, который и похоронил его на острове в собственном парке. В 1794, в период Якобинской диктатуры, останки Руссо были перенесены в Пантеон. Якобинцы обосновали с помощью его идей не только культ Верховного Существа, но и террор. Сочинения:Избр. соч. М., 1961. Т. 1-3.Юлия или Новая Элоиза. М., 1968.Трактаты. М., 1969.Euvres completes / Еd. B. Gagnebin, М. Raymond. Paris, 1959. (Вышло 5 томов, издание продолжается).Euvres completes / Еd. М. Launay. Paris, 1967-71. V. 1-3.Correspondance complete / Еd. R. A. Leigh. Oxford, 1965. (Из 53 вышел 51 том, издание продолжается).Литература:Верцман И. Е. Жан-Жак Руссо. М., 1976.Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978.Green F. C. Jean-Jacques Rousseau: a critical study of his life and writings. Cambridge, 1955.Crocker L. G. Jean-Jacques Rousseau. New York, 1968-1973. V. 1-2.Trousson R. Jean-Jacques Rousseau. Paris, 1988-1989. V. 1-2.Mustel C. Rousseau dans le monde russe et sovietique. Montmorency, 1995.С. Я. Карп

---

Теодор (1812-67) , французский живописец. Глава барбизонской школы. Изображения сельских местностей Франции ("В лесу Фонтенбло") отличаются плотностью и материальностью тональной живописи, интересом к свету и воздуху.

---

(Rousseau) (прозвище Таможенник - Le Douanier) Анри (1844-1910) , французский живописец. Самоучка. Представитель примитивизма. Фантастические пейзажи, жанровые сцены, портреты отличаются наивностью мировосприятия.

---

(Russo) Винченцио (1770-99) , итальянский просветитель; деятель Партенопейской республики (член законодательной комиссии). Казнен после ее падения.

---

(Rousseau) Жан Жак (1712-78) , французский писатель и философ. Представитель сентиментализма. С позиций деизма осуждал официальную церковь и религиозную нетерпимость. В сочинениях "Рассуждение о начале и основаниях неравенства..." (1755), "Об общественном договоре" (1762) и др. Руссо выступал против социального неравенства, деспотизма королевской власти. Руссо идеализировал естественное состояние всеобщего равенства и свободы людей, разрушенное введением частной собственности. Государство, по Руссо, может возникнуть только в результате договора свободных людей (см. Общественный договор). Эстетические и педагогические взгляды Руссо выражены в романе-трактате "Эмиль, или О воспитании" (1762). Роман в письмах "Юлия, или Новая Элоиза" (1761), а также "Исповедь" (издание 1782-89), ставящие в центр повествования "частную", духовную жизнь, способствовали становлению психологизма в европейской литературе. "Пигмалион" (издание 1771) - ранний образец мелодрамы. Идеи Руссо (культ природы и естественности, критика городской культуры и цивилизации, искажающих изначально непорочного человека, предпочтение сердца разуму) оказали влияние на общественную мысль и литературу многих стран.РУССО (Rousseau) Жан Жак (28 июня 1712, Женева - 2 июля 1778, Эрменонвиль), французский мыслитель и писатель эпохи Просвещения.ДетствоМать Руссо, урожденная Сюзанна Бернар, внучка женевского пастора, умерла через несколько дней после рождения Жан-Жака, а отец - часовщик Изак Руссо - в 1722 был вынужден уехать из Женевы. 1723-24 Руссо провел в протестантском пансионе Ламберсье в местечке Боссе близ французской границы. По возвращении в Женеву он некоторое время готовился стать судебным канцеляристом, а с 1725 учился ремеслу гравера. Не стерпев тирании хозяина, юный Руссо в 1728 покинул родной город. Мадам де ВарансВ Савойе он познакомился с Луизой-Элеонорой де Варанс, оказавшей значительное влияние на всю его последующую жизнь. Привлекательная 28-летняя вдова из старинного дворянского рода, новообращенная католичка, она пользовалась покровительством церкви и герцога Виктора-Амедея Савойского, ставшего в 1720 королем Сардинии. Поддавшись влиянию этой дамы, Руссо отправился в Турин в обитель Святого Духа. Здесь он принял католичество, утратив тем самым женевское гражданство.В 1729 Руссо поселился в Аннеси у мадам де Варанс, которая решила продолжить его образование. Она побудила его поступить в семинарию, а затем в хоровое училище. В 1730 Руссо возобновил свои странствия, однако в 1732 вновь вернулся к мадам де Варанс, на сей раз в Шамбери, и стал одним из ее любовников. Их связь, продолжавшаяся до 1739, открыла Руссо путь в новый, прежде недоступный мир. Отношения с мадам де Варанс и посещавшими ее дом людьми улучшили его манеры, привили вкус к интеллектуальному общению. Благодаря своей покровительнице он получил в 1740 место гувернера в доме лионского судьи Жана Бонно де Мабли, старшего брата известных философов-просветителей Мабли и Кондильяка. Хотя воспитателя детей Мабли из Руссо не вышло, приобретенные связи помогли ему по приезде в Париж. Руссо в ПарижеВ 1742 Руссо переселился в столицу Франции. Здесь он намеревался добиться успеха благодаря предлагаемой им реформе нотной записи, заключавшейся в отмене транспонировки и ключей. Руссо выступил с докладом на заседании королевской Академии наук, а затем апеллировал к публике, издав "Диссертацию о современной музыке" (1743). К этому времени относится и его встреча с Дидро, в котором он сразу распознал светлый, чуждый мелочности ум, склонный к серьезным и независимым философским раздумьям. В 1743 Руссо получил назначение на должность секретаря французского посла в Венеции графа де Монтегю, однако, не ужившись с ним, вскоре вернулся в Париж (1744). В 1745 он познакомился с Терезой Левассер, простой и многострадальной женщиной, ставшей спутницей его жизни. Считая, что он не в состоянии воспитывать своих детей (их было пятеро), Руссо отдавал их в воспитательный дом. "Энциклопедия"В конце 1749 Дидро привлек Руссо к работе над "Энциклопедией", для которой тот написал 390 статей, прежде всего, по теории музыки. Репутация Руссо как музыканта возросла после его комической оперы "Сельский колдун", поставленной при дворе в 1752 и в парижской опере в 1753. В 1749 Руссо принял участие в конкурсе на тему "Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?", организованном Дижонской Академией. В "Рассуждениях о науках и искусствах" (1750) Руссо впервые сформулировал главную тему своей социальной философии - конфликт между современным обществом и человеческой природой. Он утверждал, что хорошие манеры не исключают расчетливого эгоизма, а науки и искусства удовлетворяют не коренные потребности людей, но их гордыню и тщеславие. Руссо поставил вопрос о тяжкой цене прогресса, считая, что последний ведет к дегуманизации человеческих отношений. Работа принесла ему победу на конкурсе, а также широкую известность. В 1754 на второй конкурс Дижонской Академии Руссо представил "Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми" (1755). В нем он противопоставил т. н. первоначальное естественное равенство неравенству искусственному (социальному).Конфликт с энциклопедистамиВ 1750-х гг. Руссо все более отдалялся от парижских литературных салонов. В 1754 он побывал в Женеве, где вновь стал кальвинистом и восстановил себя в гражданских правах. По возвращении во Францию Руссо избрал уединенный образ жизни. 1756-62 он провел в сельской местности близ Монморанси (под Парижем), сначала в павильоне, отведенном ему мадам д'Эпине (подругой Фридриха Мельхиора Гримма, автора знаменитой "Литературной корреспонденции", с которым Руссо близко сошелся еще в 1749), затем в загородном доме маршала де Люксембурга. Однако отношения Руссо с Дидро и Гриммом постепенно охлаждались. В пьесе "Побочный сын" (1757) Дидро высмеял отшельников, а Руссо воспринял это как личное оскорбление. Затем Руссо воспылал страстью к невестке мадам д'Эпине, графине Софи д'Удето, которая была любовницей Жана-Франсуа де Сен-Ламбера, энциклопедиста, близкого друга Дидро и Гримма. Друзья сочли поведение Руссо недостойным, сам он не считал себя виновным. Преклонение перед мадам д'Удето вдохновило его на "Новую Элоизу" (1761), шедевр сентиментализма, роман о трагической любви, воспевавший искренность в человеческих отношениях и счастье простой сельской жизни. Нараставшее расхождение Руссо с энциклопедистами объяснялось не только обстоятельствами личной жизни, но и различиями в их философских взглядах. В "Письме к Д'Аламберу о спектаклях" (1758) Руссо утверждал, что атеизм и добродетель несовместимы. Вызвав возмущение многих, в том числе Дидро и Вольтера, он поддержал критиков статьи "Женева", опубликованной Д'Аламбером за год перед этим в 7 томе "Энциклопедии".Теория нравственных чувствВ педагогическом романе "Эмиль или о Воспитании" (1762) Руссо обрушился на современную систему воспитания, упрекая ее за недостаток внимания к внутреннему миру человека, пренебрежение к его естественным потребностям. В форме философского романа Руссо изложил теорию врожденных нравственных чувств, главным из которых он считал внутреннее сознание добра. Задачей воспитания он провозгласил защиту нравственных чувств от разлагающего влияния общества."Общественный договор"Между тем, именно общество оказалось в центре внимания самой известной работы Руссо - "Об общественном договоре, или Принципы политического права" (1762). Заключая общественный договор, люди поступаются частью своих суверенных естественных прав в пользу государственной власти, охраняющей их свободу, равенство, социальную справедливость и выражающей, тем самым, их общую волю. Последняя не тождественна воле большинства, которая может противоречить подлинным интересам общества. Если государство перестает следовать общей воле и выполнять свои моральные обязательства, оно утрачивает нравственную основу своего существования. Обеспечение этой нравственной опоры власти Руссо возлагал на т. н. гражданскую религию, призванную объединить граждан на основе веры в Бога, в бессмертие души, в неотвратимость наказания порока и торжества добродетели. Таким образом, философия Руссо была достаточно далека от деизма и материализма многих его прежних друзей. Последние годыПроповедь Руссо была встречена одинаково враждебно в самых различных кругах. "Эмиль" был осужден Парижским парламентом (1762), автор был вынужден бежать из Франции. В Женеве были сожжены и "Эмиль" и "Общественный договор", а Руссо был объявлен вне закона. В 1762-67 он скитался вначале по Швейцарии, затем оказался в Англии. В 1770, достигнув европейской известности, Руссо вернулся в Париж, где ему уже ничто не угрожало. Там он завершил работу над "Исповедью" (1782-1789). Обуреваемый манией преследования, Руссо удалился в Эрменонвиль под Санлисом, где провел последние месяцы своей жизни на попечении маркиза де Жирардена, который и похоронил его на острове в собственном парке. В 1794, в период Якобинской диктатуры, останки Руссо были перенесены в Пантеон. Якобинцы обосновали с помощью его идей не только культ Верховного Существа, но и террор. Сочинения:Избр. соч. М., 1961. Т. 1-3.Юлия или Новая Элоиза. М., 1968.Трактаты. М., 1969.Euvres completes / Еd. B. Gagnebin, М. Raymond. Paris, 1959. (Вышло 5 томов, издание продолжается).Euvres completes / Еd. М. Launay. Paris, 1967-71. V. 1-3.Correspondance complete / Еd. R. A. Leigh. Oxford, 1965. (Из 53 вышел 51 том, издание продолжается).Литература:Верцман И. Е. Жан-Жак Руссо. М., 1976.Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978.Green F. C. Jean-Jacques Rousseau: a critical study of his life and writings. Cambridge, 1955.Crocker L. G. Jean-Jacques Rousseau. New York, 1968-1973. V. 1-2.Trousson R. Jean-Jacques Rousseau. Paris, 1988-1989. V. 1-2.Mustel C. Rousseau dans le monde russe et sovietique. Montmorency, 1995.С. Я. Карп

---

Теодор (1812-67) , французский живописец. Глава барбизонской школы. Изображения сельских местностей Франции ("В лесу Фонтенбло") отличаются плотностью и материальностью тональной живописи, интересом к свету и воздуху.

Руссо

I

Ру́ссо (Russo)

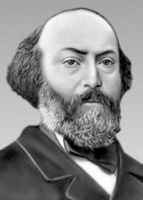

Алеку [17(29).3.1819, Кишинёв (?), - 4(16).2.1859, Яссы], молдавский и румынский писатель. Учился в Швейцарии и Вене. По возвращении на родину примкнул к демократическому движению. В не дошедшей до нас комедии "Жикничерул Вадрэ" (пост. 1846) высмеивались отжившие нравы и обычаи. Р. - участник революционных событий 1848 в Молдавии и Трансильвании. Основные произведения - лирико-публицистическая поэма "Песнь Румынии" (1850), посвящена тяжёлой доле народа и его свободолюбивым устремлениям. Очерки "Скала липы", "Совежа" и др. содержат острую критику остатков феодализма в Молдавии. Статьи Р. "Народная поэзия" (1846), "Молдавский этюд" (1851), "Размышления" (1855) утверждали мысль об общественном предназначении литературы. Был одним из инициаторов собирания национального фольклора.

Соч.: Scrieri, Buc., 1908; Опере, Кишинэу, 1967; в рус. пер. - Избранное, Киш., 1959.

Лит.: Василенко И., Алеку Руссо, Жизнь и творчество, Киш., 1967; Dima Al., Alecu Russo, Buc., 1957; Шпак И., Алеку Руссо. Биобиблиографический указатель, Киш., 1969.

В. П. Коробан.

Алеку Руссо.

II

Руссо́ (Rousseau)

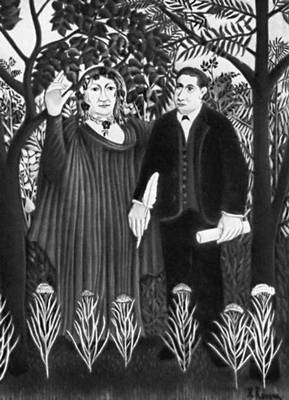

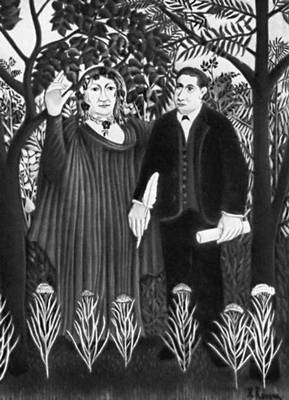

Анри Жюльен Феликс (20.5.1844, Лаваль, департамент Майенн, - 2.9.1910, Париж), французский живописец. Самоучка. Служил в парижской таможне (отсюда его прозвище - Le Douanier - Таможенник). С 1880 обратился к живописи, с 1886 выставлял свои работы в "Салоне независимых", был признан постимпрессионистами и с их помощью получил известность. Исполненные наивной непосредственности, картины Р. (фантастические пейзажи, навеянные экзотикой далёких стран, виды пригородов Парижа, жанровые сценки, портреты и автопортреты) отличаются "детской" условностью изображаемого и в то же время буквальностью в деталях, плоскостностью чётких форм, ярким и пёстрым колоритом. Творчество Р. явилось импульсом к признанию художественной ценности Примитивизма (так называемого наивного искусства) и использованию его выразительных средств новейшими течениями в искусстве 20 в.

Лит.: BihaIji-Merin L. und О., Leben und Werk des Malers Henri Rousseau, Dresden, [1971].

А. Руссо. "Муза, вдохновляющая поэта". 1909. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

III

Ру́ссо (Russo)

Винченцио (16.6.1770, Пальма-Кампания, - 19.11.1799, Неаполь), итальянский мыслитель и революционер, представитель радикального крыла неаполитанских просветителей конца 18 в., юрист. Демократически-эгалитарное учение Р. изображает идеальный общественный строй в виде республики, где каждый гражданин владеет участком земли, которую обрабатывает собственным трудом, где государственные должности не оплачиваются. В республике Р. нет церкви. Путь к уничтожению имущественного неравенства Р. видел в отмене права наследования. Социальная утопия Р. носила примитивный характер: он выступал против развития промышленности, торговли, искусств. Активно участвовал в патриотическом движении в Неаполитанском королевстве, в деятельности революционных клубов. В 1797 Р., приговорённый к тюремному заключению, бежал из Неаполя. Вернулся после свержения Бурбонов (1799). Был одним из виднейших деятелей Партенопейской республики (См. Партенопейская республика) (член законодательной комиссии). После падения республики казнён.

Соч.: Pensieri politici, Roma, 1798.

Лит.: De Ruggiero G., II pensiero politico meridionale..., Bari, 1922.

IV

Руссо́ (Rousseau)

Жан Батист (6.4.1670 или 1671, Париж, - 17.3.1741, Брюссель), французский поэт. Учился в иезуитском коллеже. Его первые литературные опыты одобрил Н. Буало. В 1712 за клевету на своих литературных соперников Р. был навсегда изгнан из Франции. Незаурядный версификатор, он прославился своими "Одами", разнообразными по темам и ритмам, и переложениями "Псалмов". Создал оригинальный поэтический жанр - кантату (наиболее известна "Кантата о Цирцее"), писал послания в стихах, эпиграммы. Комедии Р. не имели успеха. Навязчивый аллегоризм и дидактичность сделали поэзию Р. олицетворением эпигонского классицизма и мишенью насмешек критиков-романтиков.

Соч.: Œuvres complètes, t. 1-5, P., 1795-96: Œuvres, t. 1-5, P., 1820; Œuvres lyriques, P., 1876; в рус. пер. - На счастье, пер. Сумарокова и Ломоносова, СПБ, [б. г.].

Лит.: История французской литературы, т. 1, М. - Л., 1946, с. 605; Sainte-Beuve Ch. Aug., Portraits littéraires, t. 1, P., 1862; Bottet J., Le bannissement de J. B. Rousseau, P., 1899; Grubbs Н. A., J.-B. Rousseau. His life and works, Princeton - L., 1941.

Л. Н. Токарев.

V

Руссо́ (Rousseau)

Жан Жак (28.6.1712, Женева, - 2.7.1778, Эрменонвиль, близ Парижа), французский философ-просветитель, писатель, композитор. Сын часовщика. Служил лакеем, писцом, гувернёром, учителем музыки и др. До 1741 жил в Швейцарии, затем уехал в Париж. В 1743-44 секретарь французского посольства в Венеции. В Париже сблизился с Д. Дидро и другими просветителями, сотрудничал в энциклопедии, куда писал статьи главным образом по вопросам музыки. В 1762, после выхода в свет педагогического романа "Эмиль" и политического трактата "Об общественном договоре", опасаясь ареста, покинул Францию. Его преследовали не только французские католики, но и швейцарские протестанты. В 1770 он возвратился в Париж, занимался перепиской нот. Последние месяцы жизни провёл в Эрменонвиле, имении маркиза Р. Л. Жирардена. В период якобинской диктатуры останки Р. были перенесены в Пантеон.

Р. - наиболее влиятельный представитель французского Сентиментализма, последнего и наиболее революционного этапа Просвещения (См. Просвещение). Социально-философские взгляды Р. нашли отражение в его трактатах. В "Рассуждении о науках и искусствах" (1750) он подвергает критике современную цивилизацию, основанную на неравенстве и жестокой эксплуатации народа, и противопоставляет ей "естественное состояние", где люди были равны и свободны, не зная власти общества с его системой принудительных узаконений. Р. отмечает пагубное воздействие наук и искусств: они "... покрывают гирляндами цветов железные цепи, коими опутаны... люди" ("Трактаты", М., 1969, с. 12), заглушают в них естественный голос свободы, являются причиной упадка нравов. Эти идеи получили дальнейшее развитие в "Рассуждении о начале и основании неравенства между людьми" (1755); Ф. Энгельс относил его к "... высоким образцам диалектики" ("Анти-Дюринг", 1966, с. 16). Р. утверждает, что основанием неравенства явилась частная собственность, причём имущественное неравенство породило политическое, закрепленное образованием государства. Трагические противоречия прогресса - лейтмотив трактата: по мере развития цивилизации углубляется неравенство; оно достигает наивысшего предела при деспотизме, где все превращены в ничто. Р. обосновывает право народа на восстание: современное государство держится силой и только сила может его низвергнуть.

Р. понимает, что вернуться к утраченному раю "естественного состояния" невозможно и человек обречён жить в обществе. В трактате "Об общественном договоре" (1762) он рисует картину идеального общества, максимально приближенного к природе. В общественном состоянии суверенной свободой обладает не личность, а государство, возникшее на основе добровольного соглашения, договора, а люди пользуются свободой лишь как полноправные члены государства. Теория общественного договора (См. Общественный договор) приобретает у Р. радикально-демократический характер. Условием свободы является равенство, и не только политическое, но и имущественное; его обязано охранять государство, не допуская поляризации богатства и нищеты. Мелкую собственность, основанную на личном труде, Р. считает незыблемой основой общества, не менее священной, чем свобода. Р. критикует систему английского парламентаризма, отстаивает идею народного суверенитета, народовластия и, опираясь на опыт античного Полиса и швейцарских кантонов, выступает за принцип прямой демократии, где законы непосредственно принимаются собранием всех граждан. Ориентация на создание мельчайших государственных образований, как и идея равенства мелкой крестьянской и ремесленной собственности, была утопична, противоречила объективным тенденциям исторического развития, но эта мечта о равенстве выражала социальные чаяния народных масс (прежде всего крестьянства) и вдохновляла якобинцев (См. Якобинцы) в период Великой французской революции.

Педагогические воззрения Р. получили выражение в книге "Эмиль, или О воспитании" (1762), занимающей промежуточное место между педагогическим трактатом и художественным произведением. Утверждая в начале книги: "Все прекрасно, когда выходит из рук творца, все портится в руках человека", Р. стремится изолировать своего воображаемого воспитанника Эмиля от тлетворного влияния общества с тем, чтобы развить заложенные в нём природой задатки и индивидуальные склонности. Р. не допускает никакого насилия над личностью ребёнка, уделяя внимание не столько образованию, сколько нравственному воспитанию, которое Р. не мыслит без религиозной основы. В этом он расходится с французским материализмом 18 в. Отвергая культовые формы, церковность, религиозную догматику, что и было причиной осуждения "Эмиля" французскими клерикалами и женевскими кальвинистами, Р. стоит на позициях Деизма. Он сохраняет веру в бога как творца Вселенной и высшего нравственного законодателя, но, в отличие от Вальтера, апеллирует не к просвещённому разуму, а к религиозному чувству, живущему в сердце как внутренний голос совести.

Р. выступил с критикой всей сословно-феодальной системы воспитания, подавлявшей личность ребёнка. Он был врагом догматизма и схоластики, поборником развития у детей самостоятельного мышления, настаивая на активизации обучения, его связи с жизнью, с личным опытом ребёнка. Особое значение Р. придавал трудовому воспитанию. Педагогические воззрения Р., проникнутые гуманизмом и демократизмом, сыграли важную роль в развитии взглядов на цели, задачи и методы воспитания в конце 18 - начале 19 вв. Значительное влияние оказали взгляды Р. на немецких педагогов-филантропистов (см. Филантропизм), на И. Г. Песталоцци, Л. Н. Толстого, в известной мере на Г. Спенсера, Дж. Дьюи.

Художественное творчество Р. разнообразно но жанрам: стихи, поэмы, комедии ("Нарцисс", 1733, пост. 1752, опубл. 1753; "Военнопленные", 1743, опубл. 1782, и др.); оперы, для которых он сам сочинял и либретто и музыку (наиболее значительная - "Деревенский колдун", пост. 1752, опубл. 1753; музыка оперы написана по образцу французских народных песен и танцев, но в ней ощутимы и черты итальянского стиля); одноактная лирическая сцена "Пигмалион" (пост. 1770; музыка совместно с О. Куанье), сочетающая текст с инструментальной музыкой и являющаяся ранним образцом музыкально-драматического жанра мелодрамы: роман "Юлия, или Новая Элоиза" (1761) и "Исповедь" (1766-69, изд. 1782-89). "Новая Элоиза" повествует о любви аристократки Юлии д'Этанж и разночинца Сен-Пре. Первая половина книги - гимн естественной страсти, сметающей все условности цивилизации; во второй - рисуется семейная жизнь Юлии и Вольмара, изображенная как утопия идеального общества, прославляются нравственный долг и общественные обязанности человека (в духе трактата "Об общественном договоре"). Между первой и второй половинами книги - не только противоречие, но и связь: по мысли Р., голос природы, которому повинуются герои, делает их добродетельными. Эпистолярный жанр, используемый Р., позволил ему не только показать "жизнь сердца", внутренний мир героев, но и коснуться важнейших социальных и философских проблем века. Это связано с образом Сен-Пре, новым типом "третьесословного" человека; его волнуют не только личные страсти и интересы, но и судьбы мира. Важную конструктивную роль в романе играет пейзаж. Ландшафты Р. всегда окрашены лирическим настроением, отвечая душевному состоянию персонажей.

"Новая Элоиза" пользовалась огромным успехом у современников, но для последующих поколений большее значение имела "Исповедь" - самое выдающееся произведение Р. Это не только автобиография, но и роман 18 в. Цель книги - "... показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы" (Руссо Ж. Ж., Избр. соч., т. 3, М., 1961, с. 9), во всём его неповторимом индивидуальном своеобразии. С предельной искренностью и беспощадной правдивостью Р. обнажает своё сердце, "... все свои сокровенные мысли..." (там же, с. 671), не боясь рассказать "... о себе самом самые отвратительные вещи..." (там же, с. 673). "Вся правда" о человеке - это рационально неистолковываемая сложность и противоречивость душевной жизни: высокое соседствует с низменным, добро со злом. Р., однако, сохраняет веру в добрую основу человеческой природы, которую только искажает современное общество, заставляя людей носить личины, лгать окружающим и самим себе, смотреть на мир "чужими глазами" и "хотеть чужою волею" (см. "Эмиль", М., 1896, с. 75). Психологический анализ неотделим у Р. от социального пафоса "Исповеди". К ней примыкают и другие автобиографические произведения Р.: "Диалоги: Руссо судит Жан Жака" (1775-76) и "Прогулки одинокого мечтателя" (1777-78, опубл. 1782). Р. оказал огромное влияние на всю последующую литературу, общественную мысль и философию. С его именем связано целое течение - руссоизм, в той или иной мере захватившее все европейские страны. За пределами Франции особенно сильным было влияние идей Р. в Германии (в философии - И. Кант, И. Г. Фихте; в литературе - поэты "Бури и натиска" (См. Буря и натиск) Я. М. Р. Ленц, Ф. М. Клингер, молодые И. В. Гёте и Ф. Шиллер).

Творчество Р. постоянно привлекало к себе внимание русских читателей. А. И. Герцен писал: "Мы также пережили Руссо..., как французы" (Собр. соч., т. 18, 1959, с. 322). К Р. проявляли острый интерес Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, Н. Г. Чернышевский. Л. Н. Толстой, по собственному признанию, "боготворил Руссо". Ф. М. Достоевский резко полемизировал с идеями Р.

Соч.: Œuvres complétes, v. 1-13, P., 1885-1905; Œuvres complétes, t. 1-3, P., 1959-64; в рус. пер. - Избр. соч., т. 1-3, М., 196:1; Юлия, или Новая Элоиза, М., 1968: Трактаты, М., 1969.

Лит.: Розанов М. Н., Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца 18 и начала 19 вв.. т. 1, М., 1910; Верцман И. Е., Жан-Жак Руссо, М., 1958; Лотман Ю. М., Руссо и русская литература XVIII в., в кн.: Эпоха Просвещения, Л., 1967; Fusil С. А., Rousseau juge de Jean-Jacques. 3 éd.. P., [1923]; Burgelin P., La philosophic de l'ex'stence de J.-J. Rousseau, P., 1952; Greene F. C., J.-J. Rousseau. Acritical study of his life and writings, Camb., 1955; May G., Rousseau par luimeme, [P., 1961]; Guéhenno J., Jean Jacques, t. 1-2, [P., 1962]; Mornet D., Rousseau, 5 éd, mise à lour, [P., 1963]; Starobinski J., J.-J. Rousseau, [P., 1971] (лит.); Trousson R., Rousseau etsa fortune litteraire, P., Saint-Medarden Jalalles, 1971; Senelier J., Bibliographie generale des oeuvres de J.-J. Rousseau, P., 1950.

В. Я. Бахмутский.

Ж. Ж. Руссо.

Ж. Ж. Руссо. "Различные сочинения". Фронтиспис Ж. Б. Пигаля. Амстердам. 1762.

Ж. Ж. Руссо. "Исповедь". Илл. Н. Кузьмина. Москва. 1949.

VI

Руссо́ (Rousseau)

Теодор (15.4.1812, Париж, - 22.12.1867, Барбизон, департамент Сена и Марна), французский живописец и график, ведущий мастер барбизонской школы (См. Барбизонская школа). Как художник формировался в основном самостоятельно. Испытал влияние Я. ван Рёйсдала, Дж. Констебла, Ж. Мишеля. Уже в ранних произведениях ("Вид в окрестностях Гранвиля", 1833, Эрмитаж, Ленинград) и особенно в работах зрелой поры, исполненных в Барбизоне (где жил с середины 1830-х гг.) и во время частых поездок по Франции, Р. стремился стать, по его словам, "художником своей страны", раскрывая в глубоко демократических образах особенности национальных ландшафтов (преимущественно сельских и диких). Произведения Р. обычно отмечены гармонической уравновешенностью композиционных решений (что связано с манерой мастера замыкать средний план, акцентируя центр композиции). Используя сдержанную тональную гамму и стремясь к убедительному воплощению материальности предметов, он тонко передавал различные состояния природы, свето-воздушной среды и во многом способствовал развитию принципов живописи Пленэра ("Рынок в Нормандии", около 1832, Эрмитаж; "Аллея каштанов", 1837, "Болото в Ландах", 1852, "Дубы", 1852, все - в Лувре, Париж; "Вид в Барбизоне", Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва). Известен также как рисовальщик и офортист.

Лит.: Яворская Н. В., Пейзаж Барбизонской школы, М., 1962, с. 91-130.

Т. Руссо. "Рынок в Нормандии". Около 1832. Эрмитаж. Ленинград.

Т. Руссо. "Опушка леса в Берри". Около 1843. Музей Сен-Дени. Реймс.

Т. Руссо.

РУССО, АНРИ ЖЮЛЬЕН ФЕЛИКС

ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК

Руссо, Анри Жюльен Феликс; Анри Руссо; Руссо А.; Руссо Анри; Руссо Анри Жюльен Феликс; Анри Жюльен Феликс Руссо; Таможенник Руссо; Henri Rousseau

(Rousseau, Henri Julien Felix) (1844-1910), прозванный Таможенником (Le Douanier), французский художник. Родился 20 мая 1844 в Лавале. О годах его молодости почти ничего не известно. Вероятно, он служил некоторое время полковым музыкантом во французской армии в Мехико, затем занимал незначительный пост в налоговой инспекции. В 1885 ушел в отставку и занялся живописью. Руссо был самоучкой; его работы представляют собой настоящее примитивное искусство. Источником вдохновения мастера в ранний период его творчества были народные картинки, с их простыми и яркими цветами и обилием деталей. Постепенно Руссо совершенствовал свой оригинальный художественный метод; монументальность рисунка и безупречное владение живописной техникой вскоре увели его далеко за пределы примитивизма. Значительная часть картин, относящихся к позднему периоду творчества Руссо, - это экзотические пейзажи, фантастические изображения джунглей. Его внимание сосредоточивалось главным образом на придумывании, сочинении картин, а не на использовании впечатлений от натуры, что имело огромное значение для дальнейшего развития живописи в тот момент, когда произошел отказ от импрессионизма. В большой композиции Сон (1910, Нью-Йорк, коллекция Дженис) сочетание реальных и воображаемых пространства и времени предвосхищает опыты сюрреализма. Руссо создал и несколько литературных произведений - мелодрамы, полные той же наивной фантазии, что и его полотна. Умер Руссо в Париже 4 сентября 1910.

ويكيبيديا

Руссо

Руссо — французская, итальянская и румынская фамилия.

أمثلة من مجموعة نصية لـ٪ 1

1. Жену Руссо обокрали На съемках передачи "Частная жизнь" жену Авраама Руссо Морэлу обокрали.

2. ВОТ ТАК прокомментировал "АиФ" заявление Руссо Иосиф ПРИГОЖИН: - АВРААМ Руссо просто всех грамотно вводит в заблуждение.

3. Певца Авраама Руссо спас бодигард Популярный исполнитель Авраам Руссо оказался в реанимации Института Склифосовского.

4. Руссо Почтили праздник своим присутствием и молодожены - Авраам Руссо и Мариэлла Федман.

5. Патриция Руссо генеральный директор 55 лет Руссо была одним из основателей американской телекоммуникационной компании Lucent.

![[[Карнавальный вечер]], 1886 [[Карнавальный вечер]], 1886](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Henri-Julien-Félix Rousseau, French - Carnival Evening - Google Art Project.jpg?width=200)

![Прогулка по лесу]], 1886—1890 Прогулка по лесу]], 1886—1890](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Henri Rousseau 001.jpg?width=200)

![[[Муза, вдохновляющая поэта]], 1909 [[Муза, вдохновляющая поэта]], 1909](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/La muse inspirant le poète.jpg?width=200)

![[[Нападение в джунглях]], 1891 [[Нападение в джунглях]], 1891](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Surprised-Rousseau.jpg?width=200)

![[[Спящая цыганка]], 1897 [[Спящая цыганка]], 1897](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Henri Rousseau - La Bohémienne endormie - Google Art Project.jpg?width=200)

![Заклинательница змей]], 1907 Заклинательница змей]], 1907](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Henri Rousseau, known as le Douanier - The Snake Charmer - Google Art Project.jpg?width=200)